從《回魂計》談「回魂」:靈魂歸來的文化想像與人心的安放

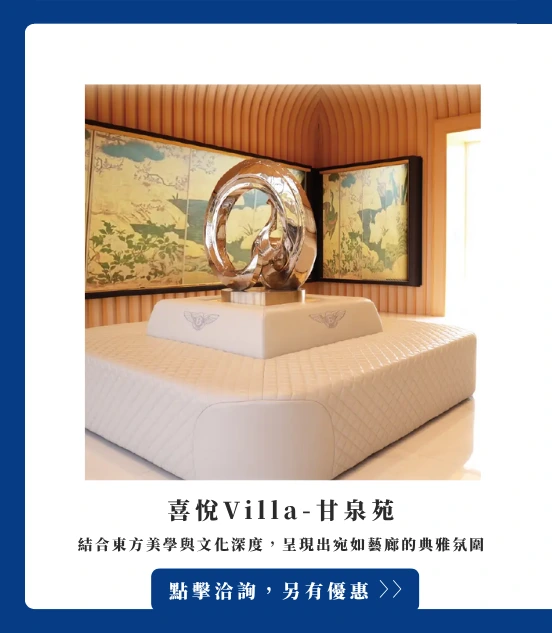

近期熱播影集《回魂計》在 Netflix 上引發熱議

劇中以「七日回魂」為主軸,探討人性、懺悔與復仇,讓觀眾重新思考生死的界線與靈魂的去向。

這個看似神秘的題材,其實根源於真實存在的民間信仰——「回魂」。

在人們心中,這個古老的概念不僅是靈異傳說,更是一種對失去的愛與思念的延伸。

( 圖 / NETFLIX )

一、從戲劇回望信仰:何謂「回魂」

「回魂」一詞並非來自虛構,而是真實存在於台灣、閩南與華人地區的信仰中。

傳統觀念認為,人由「三魂七魄」組成,死後魂魄會逐漸離開身體,但仍在陰陽之間停留幾日,於是人們相信亡者會在「頭七」的夜晚返回家中探望親人,這天被稱為「回魂夜」。

家屬會在家中點燈迎魂,準備故人生前最喜愛的食物,有的會開門留縫,象徵讓亡者能回家看看。長輩常叮嚀後輩這晚不要喧嘩或亂開窗,以免「驚到親人」。

這些看似迷信的習俗,其實背後藏著人性的溫度——那是一種讓思念有形的方式,也是一場情感的療癒儀式。

二、影集中的「七日回魂」:虛構中的真實寓意

《回魂計》雖以懸疑手法呈現,但「七日回魂」的設定,反映的正是人們對於「還能再見一面」的渴望。

劇中的角色並非為了復活而回魂,而是為了讓罪人親眼面對自己造成的痛苦。這種安排象徵著人心中的審判與救贖

也道出一種普世的矛盾:

我們渴望讓逝者回來,卻也必須學會放手。

從殯葬文化的角度來看,戲劇裡的回魂是一種象徵,代表「放下與和解」的過程。

對生者而言,真正的回魂或許不是靈魂重返,而是讓思念找到出口、讓情感重新歸位。

( 圖 / NETFLIX )

三、真實的回魂儀式:從夜燈到心燈

在台灣傳統喪禮中,「頭七」是極為重要的儀式。民間相信這是靈魂回家的時刻,因此會準備以下幾項:

點魂燈:象徵照亮靈魂歸途,讓亡者不迷路。

備餐供品:放上故人愛吃的食物、茶水、菸酒,表達思念。

留門迎魂:門不全關,象徵家門永遠為他開。

靜待守候:家屬在燈光下守靈,靜默陪伴。

這些行為,其實是一種心靈安撫。人們透過儀式化的動作,把悲傷具體化,讓哀悼有節奏、有出口。

如今,許多家庭在現代追思會中以燭光、音樂或影像重現這份情感連結,讓「回魂」成為一種心靈上的再相聚。

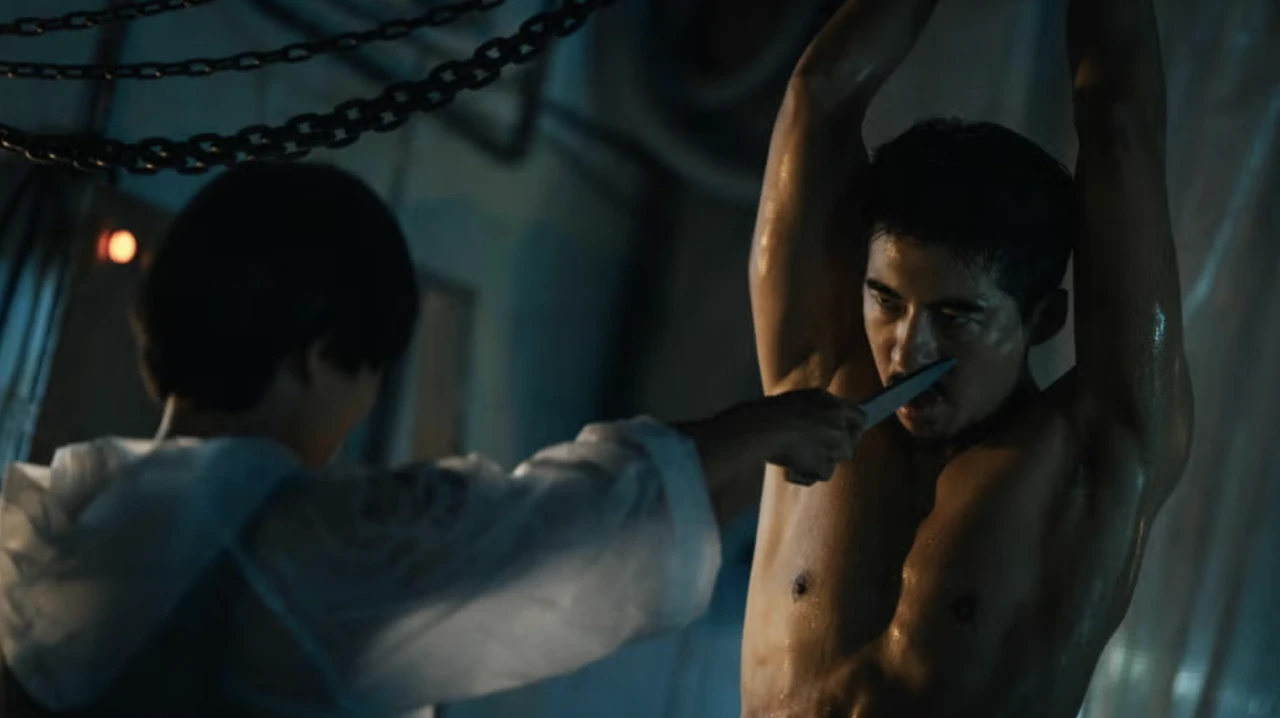

( 圖 / NETFLIX )

四、信仰背後的心理:讓告別變成一場修復

心理學家認為,「回魂」是一種悲傷調節儀式。

當親人離世,家屬常陷入「否認」與「懷念」的循環,而回魂夜提供了他們一個過渡期,在那一晚,可以暫時相信「他還在」,從而得到心理緩衝。

這種象徵性的「再會」有助於人們面對失落。

有人透過夢見故人得到安慰,也有人藉由對靈位傾訴獲得釋放。

這並非迷信,而是一種情感修復的過程。

在現代殯葬文化中,我們越來越重視這樣的「心靈告別」,無論是傳統儀式、追思典禮,還是天勤生命文創所倡導的「終活規劃」,目的都相同「讓愛有出口,讓遺憾減少。」

五、從民俗到生命教育:回魂的現代轉譯

「回魂」的意義,隨時代變遷而轉化,它不僅是靈異傳說,更是一種關於生命教育與情感延續的文化象徵。

在終活觀念盛行的今天,許多人選擇提前安排自己的身後事,設計自己的追思儀式,甚至寫下「生前告別信」。

這些行為,都是讓家人能在失落中更平靜地「讓靈魂回家」。

回魂提醒我們:

與其祈望亡者回來,不如學會在當下珍惜與道別。

當我們有意識地面對死亡,準備好離別,也是在為愛留下一條溫柔的歸路。

六、結語:讓思念成為溫柔的回聲

回魂,是古老信仰的延續,也是現代人心的投射。

人們相信亡者會回家,其實是渴望被愛記得——那份連結超越生死,存在於每一次的回望與懷念中。

如今的回魂夜,也許不再點油燈、不再備供桌,而是化成一盞心燈、一張照片、一段未刪的語音。

思念的方式變了,但意義從未消失。

殯葬的本質,從來不是告別,而是幫助思念找到歸處。

讓亡者安息,也讓生者回魂。

當我們懂得提前規劃、從容面對,

就不必等到失去後才後悔沒能好好道別。

真正的回魂,不是靈魂歸來,而是我們自己學會回望、學會放下。